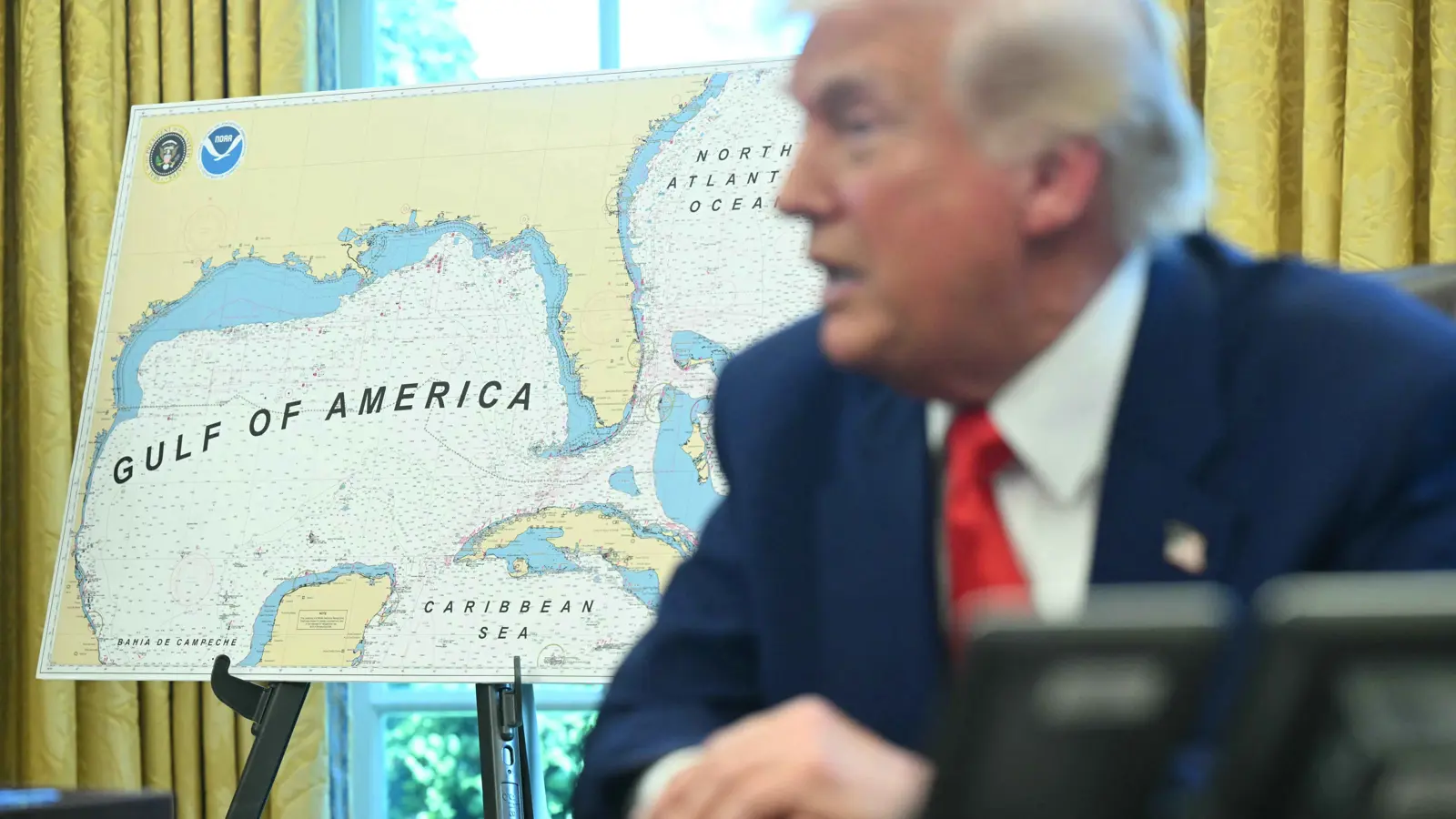

منذ ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ«يوم التحرير» في 2 أبريل، حين أعلن عن فرض رسوم جمركية «متبادلة» على شركاء التجارة، باتت السياسة التجارية الأميركية أقرب إلى ساحة معركة متقلبة لا يمكن التنبؤ بمآلاتها. فالرسوم التي تبدأ بنسبة 10% على الجميع، ثم ترتفع بنسب متفاوتة على دول محددة، لم تعد مجرد أدوات اقتصادية، بل تحوّلت إلى لعبة سياسية شائكة، تدفع العالم إلى إعادة التفكير في مدى استقرار النظام التجاري العالمي.

اتخذت الولايات المتحدة، بعد «إعلان التحرير»، عدّة خطوات مثيرة للجدل: فرضت رسوماً بنسبة 25% على واردات السيارات (مع تأجيل تنفيذها على قطع الغيار)، ثم أضافت 50% رسوماً إضافية على الواردات الصينية كردّ فعل على إجراءات بكين الانتقامية، وبعد ذلك أعلنت عن «تجميد جزئي» للرسوم التفاضلية لمدة 90 يوماً، مع الإبقاء على الرسوم الأساسية. وفي لحظة مفاجئة مساء الجمعة، أُعلن عن قائمة طويلة من الاستثناءات، شملت الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية.

ولكن ترامب لم يلبث أن ناقض نفسه، مؤكداً أن تلك الاستثناءات «ليست استثناءات»، مذكّراً بأن الرسوم لا تزال سارية على جميع الواردات الصينية، ومحذّراً من رسوم شاملة قادمة على الإلكترونيات.

كل ذلك يجري في ظل ما يشبه «السادية الاقتصادية»، حيث يتعمد ترامب إرباك الجميع، نافضاً يده من أي استراتيجية واضحة. حتى تصريحات المسؤولين في إدارته صارت متضاربة، كحال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي برّر «التهدئة الجزئية» بأنها جزء من خطة مدروسة، ليخرج ترامب لاحقاً، ويصرّح بأن قراره كان «غريزياً»، مدفوعاً بردة فعل الأسواق المالية!

وفي خضم هذه الفوضى، يصبح من الصعب تمييز ما إذا كانت الرسوم الجمركية تهدف إلى الحماية الاقتصادية، أو فرض الهيمنة على الشركاء التجاريين، أو ببساطة خلق حالة من التشويش والتشتت. الباحث الأميركي الشهير دوغ إروين حصر سابقًا أهداف الرسوم الأميركية في ثلاثة محاور: الحماية، والمعاملة بالمثل، وزيادة الإيرادات. أما في عهد ترامب، فيبدو أننا أمام أربعة «محاور جديدة»: الإكراه، وتقليص العجز التجاري، والترضية السياسية ونشر الفوضى المتعمّدة.

فعلى سبيل المثال، الرسوم على الحديد والسيارات والرقائق الدوائية تُقدَّم بذريعة الأمن القومي، لكنها في جوهرها لا تخدم سوى صناعات بعينها. أما الرسوم الأساسية بنسبة 10%، فهي لا توازي الإيرادات المطلوبة لتعويض خسائر الضرائب الفيدرالية. والرسوم التفاضلية ليست «متبادلة» كما يُروّج لها، بل تُستخدم كأداة ضغط لإجبار الدول على إلغاء ضرائب القيمة المضافة والخدمات الرقمية.

ولعل أكثر ما يثير السخرية هو استثناءات الأجهزة الإلكترونية، التي تخدم مصالح شركات التكنولوجيا الكبرى المتحالفة مع ترامب، بينما لا تخدم أي استراتيجية صناعية واضحة. فهل يعقل أن تكون الرسوم على ألعاب الأطفال أعلى من تلك على الحواسيب والهواتف القادمة من الصين؟

ووسط هذه الفوضى، يجد كبار المصدّرين إلى الولايات المتحدة أنفسهم في حالة ارتباك وذهول. هل من الحكمة التفاوض الآن؟ أم الانتظار حتى تتضح نوايا ترامب؟ حتى كبار مفاوضيه، كبيسنت، لا يتمتعون بثقة الرئيس، ولا يحملون صلاحيات حقيقية لعقد اتفاقات دائمة، بعكس مفاوضين سابقين مثل لايتهايزر.

في الأثناء، تدعو الأصوات العاقلة إلى تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف، وإحياء روح التعاون العالمي من خلال منظمة التجارة العالمية، لكن الواقع يظهر افتقارًا للرؤية. فالاتحاد الأوروبي يكتفي بالتصريحات دون تحركات جدية، ونيوزيلندا تواصل تقديم مبادرات مثيرة للاهتمام، لكنها غير مؤثرة بعد. حتى الاتفاق مع مجموعة ميركوسور (الاتحاد التجاري لدول أميركا الجنوبية) الذي يُفترض أن يكون جاهزاً للتنفيذ، لا يزال محتجزًا بسبب اعتراض فرنسا على ممارسات بيئية وتخوف من تضرر المزارعين الفرنسيين.

خلاصة القول إن المشهد أشبه بسفينة بلا بوصلة في بحرٍ مضطرب. ترامب يدير السياسة التجارية الأميركية كما يدير برنامجه التلفزيوني السابق: قرارات مفاجئة، تناقضات درامية، ومشهدية إعلامية بلا مضمون استراتيجي. والنتيجة؟ نظام عالمي في حالة تشويش دائم، وأسواق تترقب المصير القادم… بلا يقين.